我的入黨故事

我叫趙光普,來自中國鋼研科技集團,是一名在冶金科技戰線上工作了40多年的老兵,也是一位有著30多年黨齡的黨員。

從我的家庭氛圍來講,我申請加入中國共產黨是非常自然的事兒——我的父親是黨員,我的兄弟們也都是黨員。我出生在農村家庭,父親是上世紀五十年代就入黨的老黨員,他一身正氣、兩袖清風,不占集體一分錢的便宜,一直聽黨話、感黨恩、跟黨走。茶余飯后,他也會和我們兄弟們聊天,教育我們要有責任心、做一個對社會有用的人。15歲我在中學讀書時就加入中國共產主義青年團。但我那時沒想到,團員這個身份,我一當就當了15年。

高考時,我填報志愿是服從黨的分配,萬萬沒想到分配到東北大學金屬材料系高溫合金專業。當時這個專業的同學們政治面貌不是黨員就是團員。也因此,我們班的黨員密度遠超平均水平,35個同學,入學就有9個黨員,大學四年再也沒有發展任何一名黨員,因此上大學時的我并沒有機會入黨,但我也立下志向,先以黨員的標準要要求自己,讀書時認真學習,畢業后一定要好好回報國家和社會。就這樣,四年的大學學習,我以每課平均分數九十分以上的成績畢業,被分配到中國鋼研集團的前身——冶金部鋼鐵研究總院高溫材料所工作。

1982年,來到鋼研院高溫合金室,我跟著留蘇回國的恩師趙炳堃老師一起搞科研。他是我們高溫合金室副主任,黨支部副書記,既是我的領路人,又是我的入黨介紹人。趙炳堃老師常說,你們趕上了好時代,國家需要你們,人的一生很短暫,但要沉下心來認認真真的做好每一件事。他對我言傳身教,帶著我學習俄文日文初步知識、查閱國內外資料,領著我常年去撫順特鋼出差,現場解決高溫合金冶煉中出現的問題。

趙光普和老師

趙炳堃老師對我的培養深深地影響了我。八十年代,是一個生機勃勃的年代,也是充滿誘惑的年代。當時全國范圍內出現出國潮、轉行潮、下海經商潮。1984年,鋼研院統計分配畢業留下來的比例,發現僅有20%。我大學同班同學35人,但最后守在國內金屬材料研制就剩下了8個,被稱為“八大金剛”。我那時候未嘗沒有動搖過,出國的機會、去機關當行政干部的機會,幾乎是送到了我面前。

說來也奇妙,能經得起誘惑有部分原因是由于太忙了——從我入職的1982年到趙老師退休的1988年,6年的時間,回想起來都是忙于科研的日夜:別人在學英語,我在讀俄文文獻;別人在做訪問學者,我在撫鋼扛錠子、看爐子;別人都離職了,我都是出差回來才知道。由于常年在撫鋼出差,我進大門都可以刷臉,到現在我都是撫鋼的榮譽員工。由于這樣的“遲鈍”,我沒有走上別的路,而是慢慢體會到做科研的樂趣。

趙光普與工人們在工廠

趙光普在鍛造高溫合金現場

另外的一個主要原因,就是鋼研院的氛圍了。在這里,我親眼見證了冶金科技戰線上“鐵人”陳篪、冶金部勞模王慶堔等一大批懷揣赤子之心、默默奉獻的優秀共產黨員。他們個個都是“拼命三郎”,晚上到單位辦公室加班加點,到工廠車間做實驗,沒有人抱怨。他們的所作所為深深地觸動著我,也慢慢地堅定了我。大概在入職五年的時候,我心里就立下信念,也要成為黨員,向前輩學習,讓這個領域有人傳承,并發揚光大。于是,在趙老師的指引下,我寫出第一份入黨申請書,向黨組織靠攏,加入中國共產黨。

趙光普在生產大型渦輪盤現場

趙光普在生產火箭發動機部件現場

帶著這樣的信念,我出色地完成了各項任務。1988年趙老師退休后,我便獨立承擔起國家科研課題的研究工作,30歲那年被評為鋼研院首屆十大杰出青年,并在同年被批準入黨。當我站在黨旗前莊嚴宣誓成為一名正式共產黨員時,激動得熱淚盈眶,多年愿望終于實現。入黨誓詞12句話,80個字,字字千金,一輩子的承諾。

趙光普的團隊

成為黨員后,我更加倍努力,先后主持了國家“六五”至“十三五”多項重點新材料攻關項目和國家重大科技專項,收獲了公司和國家的認可,35歲時我便成為當時中國鋼研最年輕的教授,并先后榮獲部委科技進步一等獎、三等獎,國家科技進步二等獎等多個獎項。

趙光普團隊生產的重型燃氣輪機渦輪盤

趙光普團隊研制的新合金成功應用于重型火箭發動機

今天,我回想我的入黨歷程,覺得一切都是值得的。真正為國家做點實事,用個人的力量為社會做出貢獻,這就是最實實在在的忠心為黨。最后,再次熱烈慶祝中國共產黨成立104周年,祝黨永葆青春!

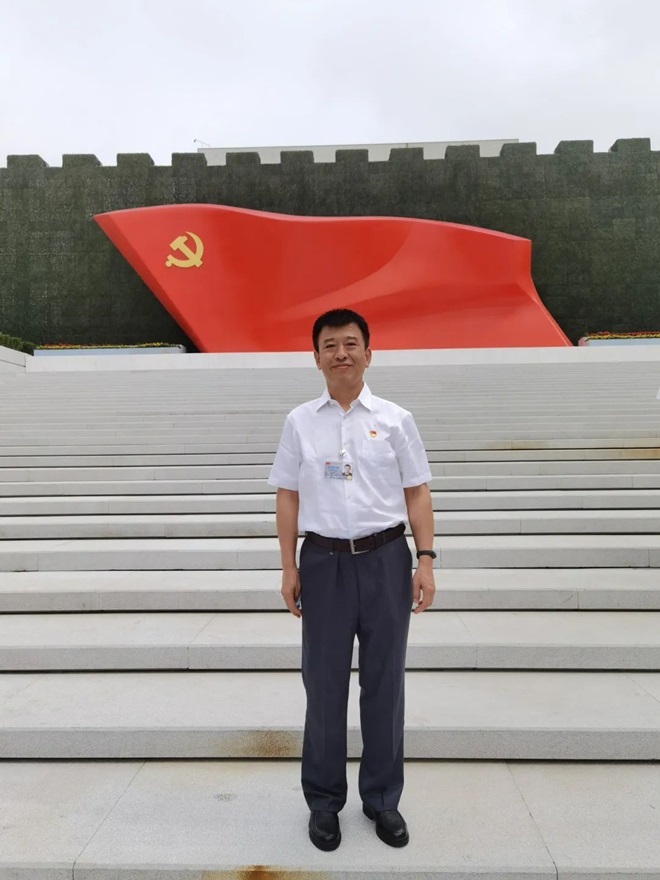

參觀“一大”會址

趙光普(中國鋼研科技集團有限公司鋼研高納科技委員會副主任)